Салютом и памятной медалью ознаменовалась дегустация диковинной ягоды, которую Петр I отважился однажды вкусить на астраханском базаре. С тех пор астраханский арбуз считается в России одним из самых любимых и популярных десертов, хотя его и называют словом, дословно переводящимся как «огромный огурец». Дело в том, что долгое время «харбюза» не ели сырыми, а долго вымачивали дольки в маринаде и варили с перцем и острыми пряностями. В Астрахани арбузы выращивали еще в VII веке. Когда о диковинном лакомстве не слышали еще ни китайцы, ни европейцы. Арбуз был украшением стола золотоордынских правителей и знатных вельмож. Его целебные свойства использовались в древней медицине. Его брали в походы воины-кочевники, как сосуд, содержащий и воду, и пищу, освежающий и дающий силу. Не удивительно, что единственный в России Музей арбуза был открыт в 2006 году в городе Камызяк Астраханской области на базе Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства.

Все началось с того, что министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев объявил Астраханскую область центром российского арбуза. "Признавая исторический факт, опыт возделывания и объемы производства арбузов в Астраханской губернии, большой вклад науки по выведению современных сортов бахчевых культур, объявляю Астраханскую область центром российского арбуза", - написал министр в соответствующем свидетельстве. С инициативой создания музея арбузов выступил в 2003 году Ученый Совет Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства, который находится в Астрахани. Решение было принято после проведения в области первого фестиваля «Российский арбуз», преследовавшего цель, прежде всего, популяризации бахчевых и овощных культур, производство которых в последнее время снизилось повсеместно. Инициировали создание музея директор НИИ Валентин Коринец и прежний руководитель Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника Людмила Караваева. Сейчас такой музей арбузов - единственный в России и Европе. Его сотрудники могут часами говорить о предмете гордости и своеобразной визитной карточке региона – легендарном астраханском арбузе. В экспозиции музея представлены все сорта знаменитых астраханских арбузов. Цель экспозиции – эмоционально, ярко, образно и научно представить культуру арбуз. Достигается это комплексом рисунков, гравюр, муляжей и древних фресок, представляющих историю происхождения арбуза.

А центральная композиция зала - яркие муляжи бахчевых культур. На стенах разместился научный материал, характеризующий арбуз как объект научных исследований и результат многовековой созидательной деятельности человека. Здесь же можно узнать и о зарождении бахчеводства на Нижней Волге, где арбузы начали появляться в ХIII веке и откуда их вывозили в центр России. Любопытны исторические документы, свидетельствующие о "необыкновенном фрукте из Астрахани", который поставлялся к царскому столу и был знаменит среди путешественников, посещавших Нижнюю Волгу. Современное состояние промышленного бахчеводства представлено разработками ведущих НИИ и опытных станций. Помимо этого в музее можно увидеть такие экспонаты, как современная и старинная сельскохозяйственная литература по бахчеводству, продукция переработки арбуза и дыни, кабинет и оборудование Константина Ивановича Пангало – первого селекционера-бахчевода, ученика Н.И.Вавилова

Здесь есть композиции, посвященные выращиванию арбуза, картины и репродукции произведений, на которых изображен арбуз: Б. Кустодиева («Купчиха за чаем», 1918 г, «Торговка овощами», «Купчиха», «Осень в провинции» 1920 г.), а также В. Щербакова («Плоды земные», 1925г), Е. Волошинова («Яблоки и арбузы») К. Титова («Натюрморт» с арбузом», 1948), С. Чуйков («Дочь чабана», 1956), К. Сафаргалиева («На бахче», «На полевом стане», «Мальчик с арбузом», 1980) и другие.

Особое место отведено ВНИИОБу как координатору научно-исследовательских работ по бахчеводству. Здесь представлен материал о докторе сельскохозяйственных наук, профессоре Константине Дютине, который 44 года занимается селекцией новых сортов арбуза. Он - автор сорта "Астраханский" и еще более двух десятков сортов. Так музейными средствами раскрывается роль науки в развитии бахчеводства в России.

В 2007 году в институте создали новый сорт арбуза - "Лунный" – с мякотью лимонно-желтого цвета и с отличными вкусовыми качествами. В основу "Лунного" легли несколько китайских и тайваньских гибридов в качестве источников желтой мякоти и отечественные сорта с красной мякотью. В результате получились красивый полосатый рисунок и ярко-желтая мякоть. "Лунный" арбуз, конечно, не заполонит прилавки, останется эксклюзивом. Но он уже востребован на праздничных мероприятиях: свадьбах, фуршетах, юбилеях. На Московском международном салоне инноваций и инвестиций "Лунный" получил серебряную медаль

В музее арбузов есть аптекарский огород с лекарственными травами, где посетителям предлагают оздоравливающие чаи, а после окончания экскурсии по музею угощают сочными сладкими арбузами. Кроме того, в музее арбузов действует выставка детского творчества, где дети показывают своё отношение к астраханскому арбузу с помощью рисунков и поделок.

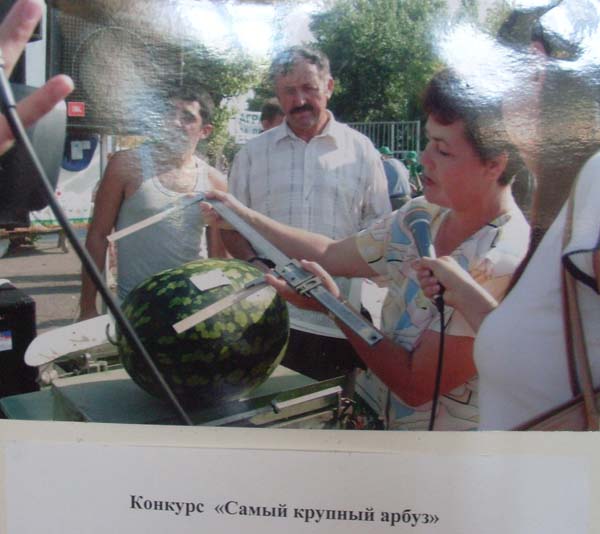

А в конце августа есть возможность попасть на грандиозный фестиваль «Российский арбуз», увидеть самые крупные и необычные арбузы, вдоволь надегустироваться разными сортами и принять участие в веселых арбузных конкурсах, в том числе на самого быстрого едока арбуза.

Из истории: Астраханские ягоды.Тем, что арбуз – ягода, уже никого не удивишь. А уж сочетание «астраханский арбуз» - и вовсе классика. А давно ли полосатые гиганты стали выращиваться на волжских просторах?Оказывается, очень давно. Еще в XII веке торговые пути из Персии пролегали через Астрахань. Тогда город, правда, назывался Итиль, и был он столицей Хазарского каганата. Вот с тех далеких времен и ведется история астраханского арбуза.Письменное, достоверное упоминание этого полосатого чуда относится к 1560 году. Царь Алексей Михайлович повелел доставлять к своему двору астраханские арбузы, это говорит о том, что в XVI веке они были уже хорошо известны за пределами своего произрастания.Александр Дюма очень хорошо проводил время в Астрахани.Утром он занимался описанием того, что видел, обедал в своей квартире, также гостил у князя Тюменя.Один из советников пришелся писателю по душе.Это был астраханец, статский советник Струве. Они говорили о поэзии, романе, опере, Бальзаке и т.д. В Астрахани А. Дюма написал множество строк с особой любовью и признательностью. Писатель называл астраханскую воду редкой и не особенно хорошей. Зато расхваливал астраханские вкусные арбузы. Но ему отказывали в этом съестном, как недостойном приезжих гостей. И все–таки писатель отправился на базар и купил арбуз весом 7 или 8 фунтов за четыре су. И Петра I арбузы привели в восторг. В честь замечательного лакомства был дан салют и отчеканена монета. Великий реформатор решил приложить свою руку и к бахчеводству – он приказал выращивать арбузы под Москвой. Но арбузы не торопились расти в таком климате – хотя чего только не предпринималось: с Волги везли в столицу лучших бахчеводов, семена, почву. Лишь в XIX веке были выведены сорта, приспособленные для роста в северных областях.На это же время (50-60-е годы XIX века) приходится очередной расцвет астраханского бахчеводства и торговли арбузами. Двое оборотистых крестьян, Горлов и Толчков, из Быковых Хуторов стали возить арбузы на продажу вверх по Волге. Они имели неплохие прибыли, поэтому их примеру последовали другие жители этой местности. И через 10 лет арбузы росли от Царицына (теперешнего Волгограда) до Камышина. Баржи возили сладкий товар до Нижнего Новгорода и Перми.Арбузы тогда были не в пример нынешним. Их делили на крупные и мелкие. Крупные шли на продажу, а мелкими кормили домашний скот и варили из них арбузный мед – нардек. То, что тогда считалось мелким арбузом, в наши дни вполне могло бы украсить праздничный стол. 10-15 килограммовые «ягодки» на продажу даже не выставлялись.В 1880-х была открыта железная дорога до Саратова и Царицына. Все радостно бросились выращивать новые и новые арбузы, занимая все большие площади, надеясь, что теперь плоды трудов будет легко сбывать. Не тут-то было. Такое обильное предложение не находило спроса должного уровня. Кризис перепроизводства, понимаете ли.Но и тут выкрутились. Вольное экономическое общество объявило конкурс на добычу из арбузов сахара. Сахар производить никто не смог, но нардек стали производить в промышленных масштабах – его стали использовать для изготовления пряников и экспортировали в Европу.В наши дни выведено немыслимое количество сортов арбузов (они легко подвергаются гибридизации) – крупных, мелких, лежких и таких, которые надо есть немедленно, с красной, оранжевой, белой мякотью, тонкокорых и толстокорых, круглых, овальных, грушевидных… Японцы производят и вовсе квадратные.Говорят, что теперь и в Астрахани, и на Кубани, и в других регионах выращивают арбузы-гибриды американских сортов. Дескать, все они теперь одинаковы и астраханцам нечем гордиться. Однако жаркое солнце приволжских полупустынь делает свое дело – астраханские арбузы все равно считаются самыми сладкими, вкусными и сочными.

Источник: http://vetert.ru/rossiya/astrakhanskaya-oblast/sights/44-muzej-rossijskij-arbuz.php |

ная Мой профиль Выход

ная Мой профиль Выход

ная Мой профиль Выход

ная Мой профиль Выход